Na noite de 13 de março deste ano, O Cinema das Independências inaugurou no Batalha Centro de Cinema. Com curadoria da investigadora, ativista e crítica cultural Kitty Furtado, a exposição revisita os processos de libertação dos países africanos colonizados por Portugal através do cinema que designa como de guerrilha, contra-colonial e da Independência. Centrada na produção cinematográfica realizada na Angola, Guiné-Bissau e em Moçambique, a exposição cria um sucinto panorama do papel fundamental que a imagem em movimento assumiu enquanto ferramenta de luta, resistência e documentação, bem como de “disseminação internacional de mensagens emancipatórias”.

Enquanto parte de um projeto que olha para o Atlântico como um território de disputas de imaginários, esta edição de Escritas Oceânicas conversou com a curadora — uma maneira de entender como o cinema das independências promove, na contemporaneidade, o encontro entre geografias, processos de emancipação, tempos históricos, memórias e discursos.

Paula Ferreira: Gostaria de propor que começássemos por falar da ideia para esta exposição. E como se desenvolveu o processo de investigação por trás dela?

Kitty Furtado: A exposição é um trabalho de síntese de investigações anteriores, baseada também em trabalhos de colegas investigadoras. Surgiu como um convite por parte do Batalha Centro de Cinema, para uma exposição sobre o cinema nas antigas colônias, a propósito dos cinquenta anos das independências. Não queríamos que fosse uma exposição apenas sobre o cinema feito no período pós-independências, mas que traçasse uma continuidade, um ciclo, abarcando o cinema a que chamo contra-colonial e de guerrilha — portanto, um cinema realizado também no contexto das lutas por libertação. Nessas três vertentes, o cinema foi realmente importante, porque ajudou a disseminar as mensagens emancipatórias e, posteriormente, a construir nações.

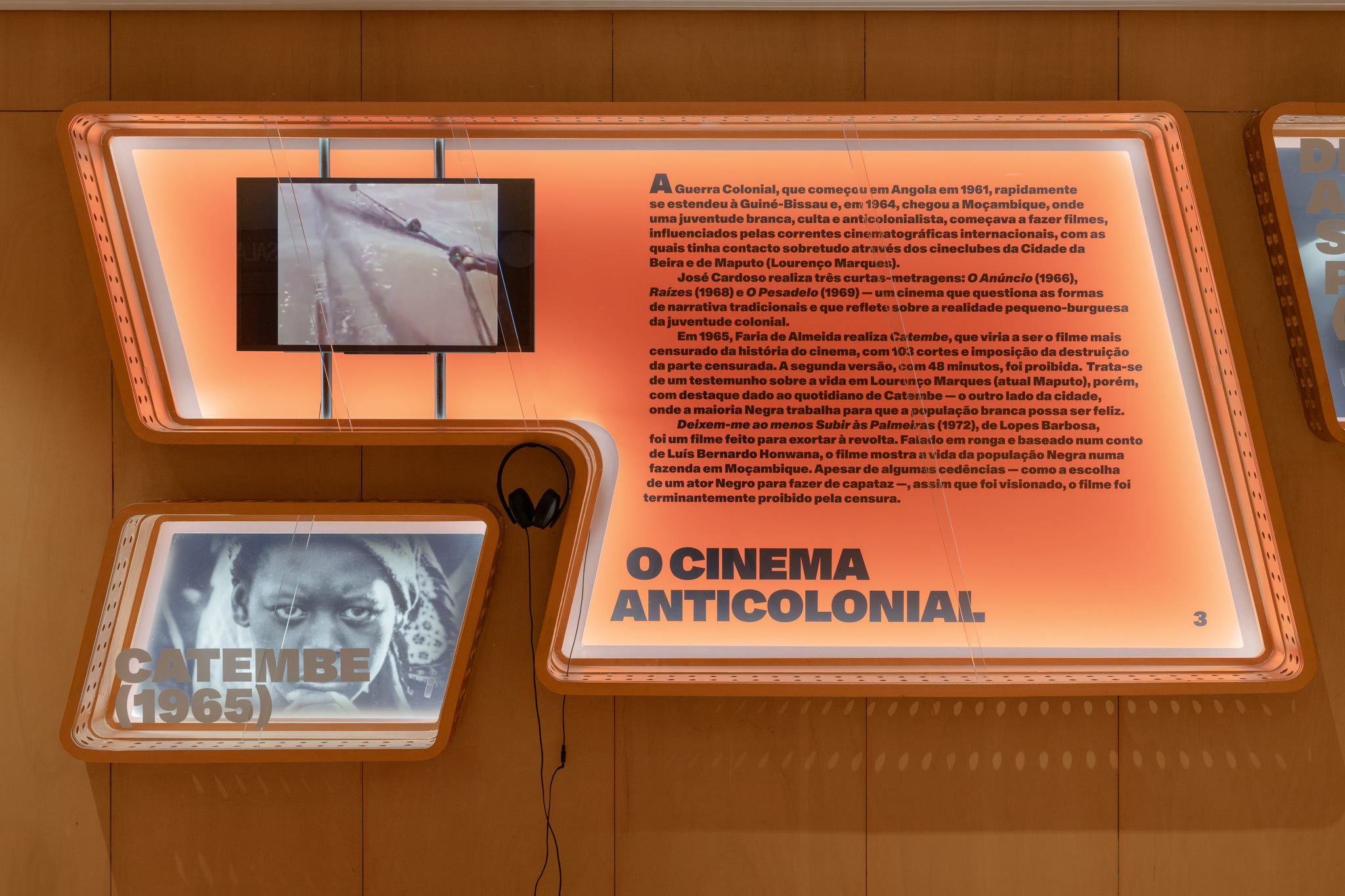

PF: Existem particularidades que surgem ao “resgatar” as histórias da realização de muitas das obras cinematográficas dos anos de luta pelas independências. O filme Catembe, por exemplo, foi censurado em quase a sua totalidade, resultando em um desvirtuamento do seu sentido original, ou Deixem-me ao Menos Subir às Palmeiras…, que foi filmado de maneira quase clandestina — acontecimentos que se davam pelas circunstâncias em que eram realizados. No processo de investigação e “recuperação” dessas e de outras obras, houve algum recurso cedido, por exemplo, pela Cinemateca Portuguesa, ou por outros arquivos que contenham as memórias dessas obras? E o que essas “pequenas” vicissitudes da realização ou circulação dos filmes vêm a nos contar?

KF: Sobre o arquivo da Cinemateca e outros, volto à primeira resposta que dei: quem fez esse trabalho de arquivo não fui eu. No caso, por exemplo, dos dois filmes que mencionas, quem os tinha estudado e, inclusive, quem descobriu Deixem-me ao Menos Subir às Palmeiras…, completamente esquecido e perdido nos arquivos da Cinemateca, foi a Maria do Carmo Piçarra, em 2015. Quando fui a Moçambique, em 2016, no âmbito da minha tese de doutoramento — que era sobre cinema moçambicano, porém contemporâneo —, já levava essa informação e pude encontrar o cineasta ainda vivo. Fiz longas entrevistas ao realizador Joaquim Lopes Barbosa, que me disse que não sabia que uma cópia do filme ainda persistia.

A redescoberta desse filme ainda era recente, então foi emocionante poder ouvi-lo a contar esses tais pormenores que, claro, são muito importantes. Soube de muitas coisas que não sabia sobre a forma como foi realizado, sobre as imagens que foram gravadas no contexto do trabalho de Lopes Barbosa na Somar Filmes, fazendo os Jornais Cinematográficos —

peças audiovisuais curtas com notícias que passavam antes dos filmes, no cinema, em uma altura em que ainda não havia a televisão. Quando ele ia filmar as reportagens, também filmava coisas que não era suposto serem filmadas, como o trabalho nas machambas (quintas). Portanto, aquelas imagens que vemos no filme, de pessoas negras trabalhando, as filas para a comida e etc, são imagens que podemos chamar de cinema verité, muito em voga na época. No fundo, são imagens que ele “roubou”, entre muitas aspas, ao patrão — Courinha Ramos, que era um homem alinhado ao regime colonial, e que apoiou a realização do filme Deixem-me ao Menos Subir às Palmeiras…, porque nunca adivinhou as suas verdadeiras intenções. Muitas pessoas viviam em uma espécie de estado de negação, achando que a guerra não ia chegar à capital, a elas. Somente no dia em que mostraram o filme à PIDE, é que Courinha Ramos percebeu o que o Lopes Barbosa tinha feito — e, então, ele foi despedido, ficando sem o filme, sem emprego, sem nada.1

[O Lopes Barbosa contou que] Foi muito violento, porque ele pensava que poderia driblar a censura ao fazer algumas concessões. Por exemplo, no filme, a personagem do capataz foi representada por um homem negro, apesar de que, no conto de Luís Bernardo Honwana em que o filme foi baseado, é um homem branco português. Também a personagem do dono da quinta foi representada como se fosse um sul-africano, apesar de ser português no conto original. Lopes Barbosa pensava que essas pequenas alterações seriam capazes de burlar a censura, mas era muito evidente que o filme tinha sido realizado para exortar à revolta contra o regime colonial. Inclusive, o filme foi realizado visando um público africano, pois as personagens falam em ronga, que é uma língua africana, e não em português, como no conto…

PF: Essa era uma escolha consciente sobre para quem os filmes falavam, certo? Pergunto também como é que podemos olhar para esse gesto hoje? O cinema na língua do colonizador seria uma tentativa de internacionalizar as lutas por independência?

KF: Os filmes a que chamo “cinema de guerrilha” foram feitos com as lutas: no mato, junto aos guerrilheiros. Esses, sim, tinham o objetivo de expandir a mensagem emancipatória, seduzir aliados — e, inclusive, foram possíveis graças ao esforço de muitos aliados internacionais. Quase todos foram feitos por realizadores estrangeiros, não havia guerrilheiros com formação em cinema. O rádio era mais fácil, a fotografia também, mas o cinema exigia meios econômicos e também técnicos. E, sim, também tinham por objetivo mostrar a luta nos Estados Unidos, na Europa, na União Soviética… Enfim, em todo o lado onde houvesse uma esquerda progressista interessada em difundi-los.

Mas o cinema a que, hoje, chamo contra-colonial não é o mesmo que o de guerrilha: esse era feito por uma juventude de colonos, como o próprio Lopes Barbosa, que foi para a África depois de adulto. Ele, como muitos outros, queriam ser verdadeiros realizadores de cinema, fazer filmes pertinentes, relevantes politicamente — mas também artisticamente e do ponto de vista cinematográfico. Eram jovens que faziam esse cinema e, se lhes perguntassem, queriam ser iguais ao Jean-Luc Godard ou algum grande cineasta da altura. E talvez tê-lo-iam sido, não fosse a censura. Por exemplo, o Faria de Almeida, realizador do Catembe, que estudou e foi premiado na Europa… Eles traziam uma grande influência do cinema francês e europeu. Mas há uma coisa interessante, a meu ver: se pensarmos, por exemplo, na Nouvelle Vague, os seus realizadores conseguiram passar a guerra da Argélia inteira sem fazer um único filme a respeito, assim como o Cinema Novo português nunca fez filmes sobre a guerra colonial.

PF: Isso que diz é realmente muito interessante e me faz pensar em uma questão com a qual me deparei quando estava me preparando para esta entrevista. Fiquei pensando no destino de filmes como o Deixem-me ao Menos Subir às Palmeiras…, que, mesmo no pós-25 de abril, continuaram “perdidos” ou “esquecidos”. Questiono o que isso pode nos contar sobre a dificuldade nacional em lidar com a realidade colonial e com as suas imagens?

KF: Bem… é o mesmo de sempre, para tudo. O fato desse filme ter estado perdido, esquecido na Cinemateca desde o pós-25 de abril, diz muito, não é? De fato, Portugal não tem sabido lidar com o seu passado colonial, e no cinema não é diferente. A partir dos anos 90, houve uma geração de cineastas que tentou, pela primeira vez, olhar para esse passado, mexer nessa ferida. Eram as pessoas que foram crianças e adolescentes durante a guerra, que sentiram uma necessidade de olhar para esse baú e, no fundo, para as suas próprias infâncias. Porém, o fizeram pela perspectiva da perda, das histórias de família. Raramente eram feitos por mulheres, mas, quando eram, tinham a ver com a espera, com uma sensação de enclausuramento. Nesses filmes, não se vê tanto a guerra — penso em Costa dos Murmúrios, de Margarida Cardoso, ou A Idade Maior, de Teresa Villaverde —, mas o sofrimento de quem estava dependente dela para poder continuar a viver. A relação com o outro, a reflexão sobre a violência que foi exercida, a meu ver, ainda estava muito ausente. Eram filmes de si para si... É um tema difícil, complexo.

Penso que as pessoas que estão realmente a fazer um trabalho interessante sobre toda a memória colonial são as pessoas africanas e afrodescendentes. É este o cinema que tem um outro olhar sobre o passado, e que está a propor olhar para as histórias que foram invisibilizadas — o que fazem com muita coragem, mas muitas vezes com poucos meios. Penso que são filmes que vêm a dar um contributo importante, ao nosso entendimento sobre nós próprios. Porém, também queria dizer uma coisa: não acredito em excepcionalidades, não penso que os portugueses sejam um povo excepcionalmente meigo, excepcionalmente propenso à miscigenação, e todos esses mitos lusotropicalistas. Mas também não acho que sejam especialmente silenciosos ou silenciadores, que não consigam questionar-se. Na realidade, todas as nações europeias inventaram narrativas muito benéficas para si próprias.

PF: Isso me leva à questão das reparações, e ao entendimento errôneo que, a meu ver, surge quando o assunto é trazido à discussão. Apesar da inegável importância da restituição de objetos roubados, pilhados e etc, ela é apenas uma ínfima parte de um projeto verdadeiro de reparação. Há muitas outras esferas a serem reparadas, algumas mais tangíveis que outras, como, por exemplo, a reparação das narrativas e da memória — algo que surge frequentemente no seu trabalho. Poderia falar um pouco sobre isso, ou de outras esferas que você acredita pertencerem ao tema das reparações?

KF: Bem, essa é uma pergunta muito vasta… É difícil conseguir verter tudo o que penso. Parece-me que temos de começar por processos de autorreparação. Entre outras referências, penso no que diz a escritora Djaimilia Pereira de Almeida, tais processos de autorreparação são úteis e necessários nas comunidades negras e afrodescendentes, porque nos foi roubada uma interioridade — e essa reparação ou restauração, no fundo, é também parte da nossa herança. Por que temos que ser nós a fazê-lo? Porque não há ninguém, nenhuma instituição, tribunal, que vá reconhecer o crime contra a humanidade que foi o colonialismo, a expropriação da nossa interioridade. Porém, pensando também em Frantz Fanon, me parece que o colonizador também foi vítima dessa mesma violência, não é? O mundo realmente está estilhaçado, para os lados todos. As comunidades brancas também têm que se autorreparar. Eventualmente, estilhaçando a própria construção da branquitude. Porque, senão, estarão sempre a perpetuar as mesmas violências, as mesmas hierarquias abissais, as mesmas construções de raça, de gênero e de classe — que nos trouxeram a um mundo que não tem futuro.

Está visto que [este mundo] não é sustentável. Que as suas lógicas de desenvolvimento não são sustentáveis, as relações entre os povos não são sustentáveis. Portanto, seriam realmente importantes esses processos de autorreparação. O que me leva à pergunta de um milhão de dólares: se essa reparação é possível. Denise Ferreira da Silva diz que a dívida é impagável, não é? Concordo que não há maneira de reparar o que a História ficou a dever a milhões. Às vítimas da violência colonial e de suas lógicas. Portanto, nos resta imaginar um mundo que há de emergir depois deste, um mundo que não seja regido pelo pensamento que nasce com as luzes europeias. Um mundo para além da modernidade.

A nossa luta é bifurcada. Por um lado, temos o trabalho de imaginação do mundo que emergirá depois do mundo tal como o conhecemos, por outro, devemos ir reparando o mundo em que vivemos. Parece contraditório, mas, na realidade, é preciso chegarmos vivas e inteiras a esse futuro imaginado por nós.

PF: Claro, esse é um plano lindíssimo que você acabou de falar: da autorreparação, que também creio ser necessária ao projeto de criação desse novo mundo. Agora, em um plano talvez mais imediatista, o que podemos falar sobre a reparação? Por uma perspectiva material, pensando na memória física dos filmes, do restauro de películas e etc.

KF: Penso que seja uma mesma lógica para os filmes e para os arquivos. É preciso haver uma outra forma de encarar o arquivo, porque eles são nossos. Os arquivos são nossos, mas há neles uma espécie de fronteira, sempre, nem toda a gente tem acesso a eles. E, depois, há aqueles que estão maltratados ou negligenciados por questões financeiras, por falta de recursos econômicos. Ou seja, quer por excesso de zelo e um certo elitismo, quer por negligência, os arquivos acabam por não ser nossos.

PF: No fundo, a forma com que lidamos com isso é uma questão das políticas de memória coletiva. O que a investigação acadêmica pode, dentro desse campo?

KF: A investigação acadêmica só pode fazer isso mesmo: investigar. Mostrar o quão invisibilizada está uma parte da História, da memória. Dizer: “esta parte da História nunca foi contada, esta perspetiva não é abordada, este arquivo não é consultável…”. Depois, a meu ver, deve preocupar-se em não falar só a si própria; em trazer para a esfera pública as suas questões e descobertas… E, atenção, não estou a dizer que não devem existir, ou que devem deixar de existir, discursos científicos duros, que provavelmente só vão ser percebidos por especialistas. Estou a dizer que, paralelamente, também temos que fazer um esforço para falar para nos ouvirem. Falar com os movimentos associativos e participar deles, porque são eles que, depois, vão exigir políticas públicas diferentes das que temos. Por isso, o que a academia deve fazer é estar engajada com a sociedade civil.

PF: Gostaria de voltar atrás um pouco e abordar uma palavra que há pouco você usou: a questão do lusotropicalismo — a maneira com que esse conceito ajudou a construir um imaginário de convivência pacífica, tolerância e até mesmo igualdade racial. Como o cinema de propaganda do Estado Novo era uma arma ideológica para reforçar o imaginário lusotropicalista? Como os outros tipos de cinema foram desvirtuando esse cariz propagandista e revelando as experiências de segregação racial que existiam nas antigas colônias?

KF: Quando Gilberto Freyre publicou Casa Grande e Senzala, em 1933, o livro foi proibido em Portugal — porque, na altura, o país tinha um projeto eugenista. Porém, depois da Segunda Guerra, por causa da pressão internacional, o governo português decidiu apropriar a teoria do lusotropicalismo, que havia sido muito bem recebida por parte de alguns intelectuais do país, e decidiu fazer daquilo uma espécie de ideologia da nação. Já havia aqui uma espécie de proto-lusotropicalismo, e é muito interessante a história dessa construção discursiva. Mas bem, a verdade é que, nos anos de 1950 e 60, toda a gente em Portugal ouviu repetidamente, na rádio, na escola, na igreja e, inclusive, no cinema, aquela cartilha que dizia que os portugueses estariam naturalmente vocacionados a se misturar com outros povos, que o colonialismo português foi muito suave, que o português não é racista e, enfim, todos esses mitos lusotropicalistas que vieram de Gilberto Freyre.

O que é o homem lusotropical? É justamente o português que chega e “se mistura” com os trópicos, e dá origem a uma “nova raça”. Gilberto Freyre esteve em Portugal, a convite de Salazar, e foi às antigas colônias para escrever sobre elas. Mas lá, ele não conseguia ver aquilo que havia dito sobre o Brasil, então quis transformar a realidade para responder à sua teoria — não era a teoria que tinha que sofrer evoluções, mas a realidade que deveria ser outra [risos].

Voltando ao cinema, quem fez esse cinema contra-colonial foi uma juventude culta, que, de várias maneiras e por diferentes razões, teve acesso ao que se produzia dentro da Filosofia, da Política, sobretudo na França. Era uma juventude francófona, e também influenciada pelas correntes progressistas que cresciam na Europa. Foi essa juventude que começou a perceber que aquilo que o governo português propagandeava, e aquilo que existia à sua volta, não condizia. E, também alimentados pelos cineclubes, pelo que se fazia na altura em cinema na Europa, na União Soviética, no Brasil, nos Estados Unidos e etc, quiseram fazer um cinema que fosse relevante — política, mas artisticamente também. É desse “caldo”, de uma situação socialmente dramática e de uma ditadura, que nascem os cinemas contra-colonial e de guerrilha — que surgem contra a propaganda do Estado colonial português.

E há diferenças circunstanciais entre os dois. O de guerrilha era um cinema “do mato”, realizado junto aos guerrilheiros. Era político, visava angariar aliados às lutas pelas independências; explicar ao mundo o que era, entre outros, a Frelimo, o PAIGC, o MPLA, mostrar as zonas libertadas, as escolas construídas, os hospitais… Enfim, era um cinema documentário, não de ficção. Enquanto o cinema contra-colonial era urbano, feito pelos realizadores dessa juventude de colonos, que frequentavam os cineclubes, até chegavam a estudar em escolas de cinema europeias, e depois voltavam para fazer cinema. Ainda que haja encontros entre esses dois gêneros do cinema, no fundo, nomeamos as coisas para poder pensá-las, não é?

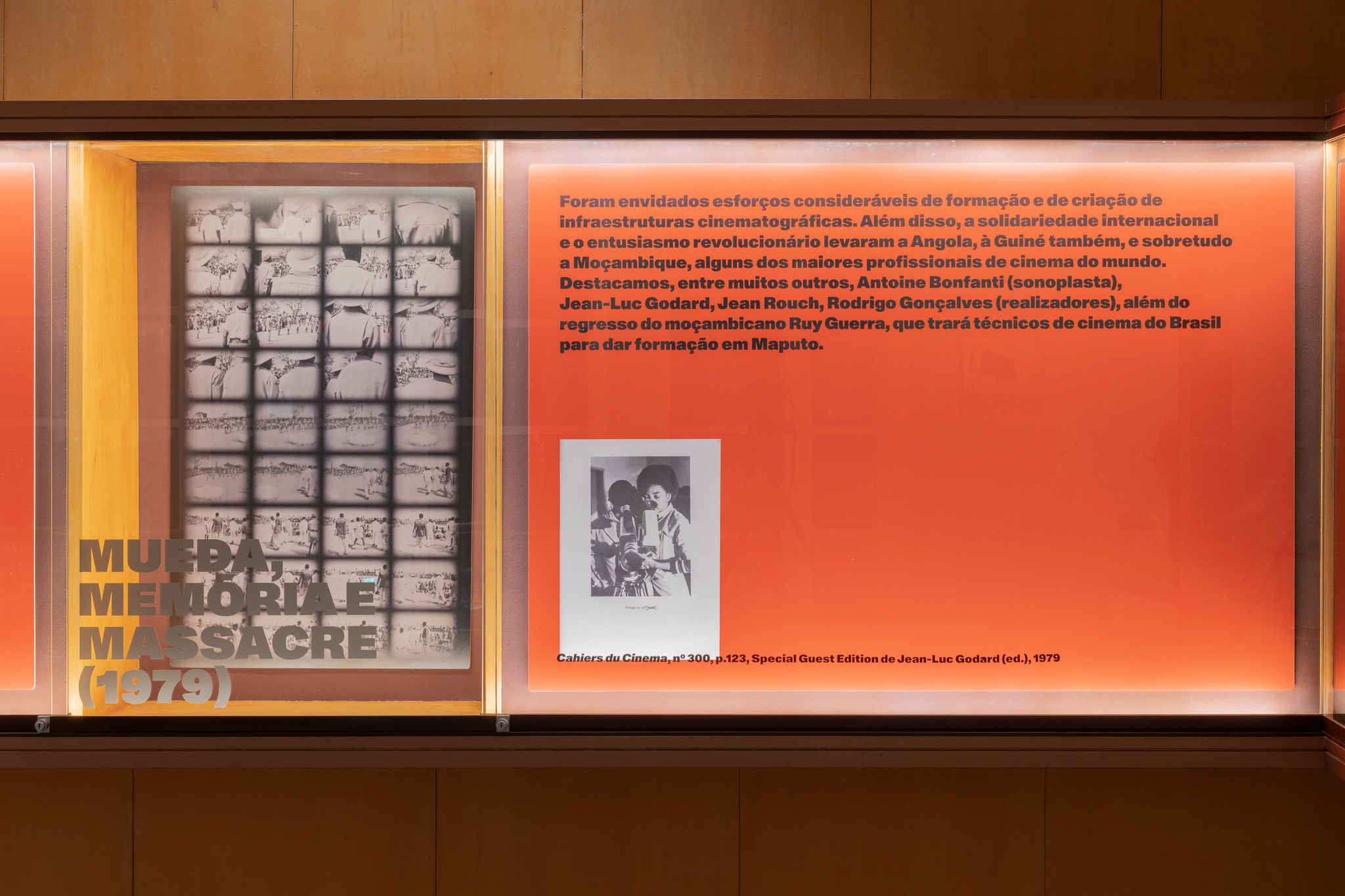

Um terceiro momento de O Cinema das Independências se refere a um cinema feito depois das independências. Como digo no texto da exposição, se trata de um cinema fortemente ancorado no documentário e que sustenta uma perspetiva africana sobre a história da colonização e da luta pela independência, alicerçando nessa memória o edifício da identidade nacional. Muitos dos diferentes povos desses “‘novos”’ países viviam isolados e, não raramente, sem conhecimento do tamanho e da diversidade étnica do seu país — cujas fronteiras foram uma imposição europeia. Por isso, o cinema foi um veículo para o (re)conhecimento mútuo e também para a construção da unidade nacional. Desse modo, embora diferentes entre si, os projetos cinematográficos das pós-independências devem ser compreendidos como parte das estratégias de construção das identidades nacionais e, simultaneamente, de consolidação dos programas políticos que lhe deram corpo.

O Cinema das Independências. Vistas da exposição no Batalha Centro de Cinema, Porto, 2025. Fotos: Dinis Santos. Cortesia do Batalha Centro de Cinema.

- Este relato aparece contado em primeira pessoa, em uma das entrevistas presentes no livro Conversas Sobre Cinema em Moçambique, publicado em 2022 por Ana Cristina Pereira (Kitty Furtado) e Rosa Cabecinhas — dedicado à memória de Lopes Barbosa.