Mistura e Metamorfose

1.

O filósofo Emanuele Coccia escreve que a vida é uma mistura metamórfica. Para ele, o mundo é uma cumulação de dobras, sulcos coimbrincados, que permitem passagens discretas entre suas fases. Por isso o cerne da existência é a constante transformação, ou a perfuração obstinada dessa arquitetura de franjas: o atravessamento, o encontro, a simbiose, e a reencarnação contínua das formas, elas próprias fragmentárias, em fatos volúveis. No dia-a-dia vivemos, porém, como se nada disso fosse. A fim de funcionarmos socialmente, fingimos mais ou menos autonomia, insularidade e obstinação; ignoramos nossa paraconsistência; tapamos o vulcão da diferença com um camada tênue de algodão, rezando a alguma lei cósmica inominada ou força abstrata que abra o real a fórceps para garantir a eternidade das coisas.

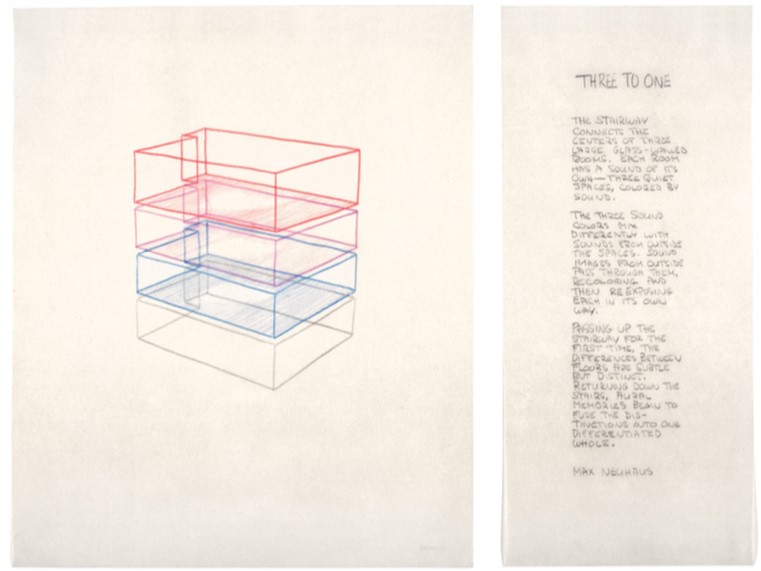

A visão—que, diz Michel Serres, domina os outros sentidos na cultura ocidental—também sempre favoreceu a metaestabilidade em detrimento do processo, o concreto contra a concrescência. O olho fornece a estrutura perfeita para a impressão de permanência do objeto: contorno, cor, opacidade, profundidade, solidez. Tudo o que é visto se enraíza numa topologia dura ao fim e ao fundo do imaginado. O som, pelo contrário, é fantasmático. Ele modula presença e ausência sem respeitar as fronteiras dos corpos. Enquanto a visualidade separa e delimita, a audição funde, dissolve, submerge. Somos pelo ouvido convidados a habitar o transitório: chegar e partir, deixando apenas rastros flutuantes de atração em vez das demarcações retas de um campo de futebol ontológico.

Por isso é que o som é meio ideal para a constituição de culturas diaspóricas. A música se abre à mistura associativa exigida pela errância, dispensando o totalitarismo da filiação, como sugere Édouard Glissant. A migração e a mestiçagem, que não passam de tipos exemplares de metamorfose, encontram no som seu semelhante. A metamorfose se afia pelos tímpanos, que arquivam o efêmero e efemerizam o arquivo, tornando-nos ferramentas de transmissão para circuitos amplos de desfazimento e refazimento—até mesmo os civilizacionais, como no caso das diásporas. O instrumento musical é uma tecnologia de polinização cruzada, através da qual populações inteiras se traduzem em gestos que se traduzem em vertigens, ou precipitações ao outro.

As composições de Arto Lindsay, Wendy Eisenberg, Ben Vida e Julia Santoli aqui dispostas ou partem da mistura e da metamorfose (nacional, sexual, formal, metodológica) ou encontram-na ao cabo de seus procedimentos produtivos (pelo distanciamento, pelo desarranjo, pela contradição, pela superposição). Trata-se de uma constelação de barulhos que sublinham, em vez de sublimar, a tendência do som a se esvair. Vezes comprimidos, vezes improvisados, vezes descompassados, vezes mixados ao ponto da estranheza, evocam, todos, as mudanças radicais e inevitáveis pelas quais passam tanto os artistas quanto sua arte.

2.

A metamorfose talvez tenha sido simbolizada à exaustão pela borboleta, que na condensação da larva em pupa e subsequente descamação da crisálida ensaia uma provocação circense ao princípio lógico da identidade. Esvaziada pelo kitsch, coberta por grossa camada de clichê, tornada papel de parede em quartos infantis ou tatuagem de cóccix em secretárias de dentista, a borboleta perdeu aos poucos a capacidade de sustentar essa aura alegórica. Mas não à toa os gregos chamavam a alma de psyche, que também significa “borboleta.” Não à toa Nabokov, colecionador inveterado de borboletas, desenvolveu a vocação da escrita para desde cedo descrevê-las. Não à toa Warburg, aprisionado no Sanatório Bellevue, formou com as borboletas que entravam em seu quarto uma aliança alucinatória. Como materialização da metamorfose, a borboleta implora, mesmo, por certa interpretação ritual.

Em primeiro lugar, é claro, a bruxuleante aparência da borboleta, qual chama presa em disco de cera, convida a uma esperança explosiva na—quase pomposa—capacidade criativa do mundo. O biológico emerge do mineral, o vento de uma vibração ligeiramente variada, e tudo que parece causalidade calculada na verdade fermentou e desdobrou do seio de uma só animação. Em segundo, a mudez assenhorada da borboleta, a falta de qualquer comunicação, que parece também conspirar para finalidades secretas, mutações que nos escapam. Um bicho, conta Roger Caillois, é a superfície de um movimento oculto em direção à ambiência que o circunda, neutra consequência de uma erosão genérica, universal, de todas as coisas contra todas as outras. E em terceiro lugar, o modo de voo desnorteante da borboleta, a falta de critério de sua circulação, completamente imprevisível e mesmo assustadora, na medida em que ela vai à toa de flor em flor. A anarquia vagabunda da borboleta.

Quem nasce em certas cidades logo aprende a ler o mundo em forma de trânsito. As leis de trânsito como leis do movimento geral da vida. Idas e vindas ininterruptas, ou a vida como regulação cuidadosa de um fluxo de eventos analógicos. Considere a Máquina Metamórfica Universal. As leis de trânsito aplicadas também às borboletas, e vice-versa. Não só às suas revoadas e pousos, mas ao desenho amplo de seus ciclos circadianos, e depois seus ciclos evolutivos, entranhados, como se encontram, aos nossos próprios. Até porque, de perto, nada está parado: mesmo a mais antiga montanha não passa de uma série de nós e torques e cacos e ferrões se estirando da base do terreno para conquistar homogeneidade relativa. Mais do que a permanência do objeto, parece tratar-se sempre de uma frequência muito lenta, ou de um ritmo incaptável, ou de um vetor brando e cinzento, chame do que quiser.

Num dia se está no banco de trás do carro em direção à roça e o automóvel atravessa uma nuvem de lepidópteros alaranjados, decepando um a um no rasante do para-brisas, e a avó dá uns resmungos inseguros e seus dedos ficam brancos de tanto se apertarem contra o volante. O vidro do carro tomado por uma salada de cadáveres multicoloridos, as asas translúcidas das borboletas como lâminas de celofane picado. No outro dia é o vídeo—possivelmente falso, incrementado por inteligência artificial—de centenas de casulos supersaturados desabrochando em efeito dominó para a alegria de uma dúzia de turistas, e as estradas já não têm mais tantos insetos assim, extintos como foram pela glória da produção, e a avó já não mais dirige, e a roça mesmo não é o espaço daquela segurança familiar cativa mas portal para pulsões de baixo ventre parcamente ajuntadas pelo metabolismo algorítmico num monstrengo caudilhista.

O mundo se transforma gradualmente em todas as suas escalas, notamos o arrastamento tentacular, ainda que não enxerguemos a olho nu. Quando perscruto a memória pelo som das borboletas mortas, porém, consigo ouvir a orquestra da metamorfose em sintonia fina. Há no centro de tudo um vórtice do tamanho da vida.

Rômulo Moraes é um escritor, artista sonoro e pesquisador brasileiro. Doutorando em Etnomusicologia na CUNY Graduate Center com uma bolsa Fulbright/CAPES, é Mestre em Cultura e Comunicação pela UFRJ. Autor de “A fauna e a espuma” [7letras, 2023] e “Casulos” [Kotter, 2019], leciona no Bard College, Brooklyn College, Queens College, e na New Centre for Research & Practice, e seus ensaios e críticas já foram publicados em revistas como e-flux, The Wire, The Brooklyn Rail, Aquarium Drunkard e The Whitney Review, entre outras. Atualmente, interessa-se pelas fenomenologias da imaginação, o entrelaçamento do pop com o experimental, as cosmopoéticas do garimpo e o conceito de "vibe" como categoria estética.

Este texto foi escrito em português do Brasil.

Imagem de capa: Uma celestografia de August Strindberg, 1894.